보도자료

[고려방송] 광주고려인마을 한글문학기획전, 광복 80주년 맞아 박일 선생 조명

페이지 정보

본문

[고려방송] 광주고려인마을 한글문학기획전, 광복 80주년 맞아 박일 선생 조명

-박일 선생의 경고, 광복 80주년을 맞아 되살아나

-고려인 지성들이 남긴 언어와 정체성의 유산

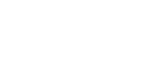

광복 80주년을 맞아 광주고려인마을 고려인문화관(관장 김병학)에서 열리고 있는 ‘고려인 한글문학 기획전’은 단순한 전시 이상의 의미를 지니고 있다.

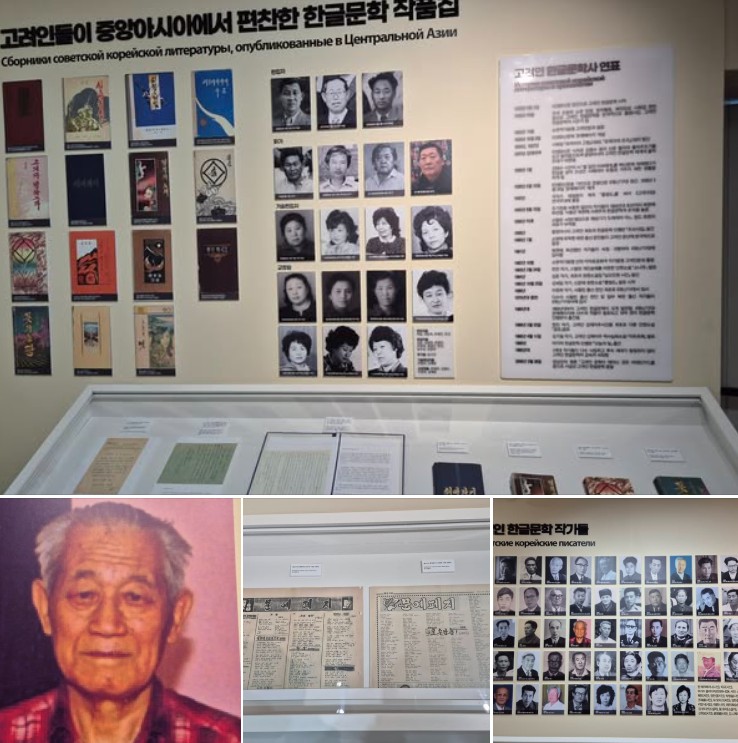

한글을 지켜내기 위해 싸워온 고려인 지식인들의 목소리를 재조명하는 이 자리에서, 많은 이들이 다시 떠올리고 있는 이름이 있다. 바로 박일(1911-2001) 선생이다.

박일 선생은 고려인 사회의 교육자이자 문학평론가로, 평생 언어와 정체성의 관계를 탐구했다. 그는 한글 신문 <선봉>과 <레닌기치>, <고려일보>로 이어진 고려인문학의 역사 속에서 언어의 소중함을 누구보다 깊이 이해하고 있었다.

그는 늘 이렇게 강조했다. “문학은 언어로 만들어지고, 언어는 민족의 뿌리다. 우리가 말을 잃으면 결국 우리가 사라지는 것이다.”

1958년 <레닌기치>에 실린 한 독자의 글은 결국 박일 선생의 우려가 현실로 증명됐다. “쏘련에 사는 고려인 아이들과 청년들이 고려말은 고사하고 고려글조차 모른다. 부모들마저 아이들과 러시아어로만 이야기한다. 우리말을 쓰는 것이 수치가 되어버렸다.”

박 선생은 이를 두고 “소련 당국이 한글 교육을 금지한 적은 없다. 우리가 스스로 러시아어를 택하고 모국어를 버린 결과”라고 경고했다. 언어의 상실이 문학 공동체를 붕괴시키는 지점까지 예견했던 것이다.

고려인사회의 최초의 신문 <선봉>에 이어 출범한 <레닌기치>는 1938년 창간 이후 반세기 동안 고려인문학의 중심 역할을 해왔지만, 1990년 12월 평론가 정상진의 마지막 칼럼 ‘독자들과의 작별’을 끝으로 폐간됐다. 그날은 곧 한글문학의 종언을 알리는 순간이었다.

박일 선생은 이 종말을 일찍이 예견했다. “새로운 피가 수혈되지 않으면 문학은 늙고, 늙은 문학은 사라질 수밖에 없다.” 결국 2000년대 초, 작품을 쓸 작가도, 글을 읽을 독자도 사라진 공동체 속에서 고려인 한글문학은 조용히 사라졌고 이는 박 선생의 경고가 현실이 된 순간이었다.

박일 선생이 남긴 통찰은 단순한 교훈을 넘어, 오늘 고려인마을 전시의 중심에 서 있다. 고려인마을 관계자는 “박 선생은 고려인 사회의 언어적 위기를 가장 명민하게 파악한 지성이며, 그의 경고는 여전히 유효하다”고 평가했다.

따라서 고려인마을이 진행하고 있는 이번 한글문확 기획전은 박일 선생의 메시지를 재생하며, 고려인문학의 소멸을 넘어 언어와 정체성을 다시금 일깨우고 있다.

이에 광복 80주년을 맞은 오늘, 박일 선생이 “언어를 지킨다는 것은 곧 우리 존재의 뿌리를 지키는 일” 이라는 말을 교훈삼아, 고려인마을은 다양한 기념행사를 통해 고려인 선조들의 언어와 삶, 투쟁을 다시금 조명하며 그 정신을 계승해 나간다는 계획이다.

*사진 설명: 광주고려인마을 한글문학기획전, 광복 80주년 맞아 박일 선생 조명 / 사진 제공: 고려인마을

고려방송: 안엘레나 (고려인마을) 기자

-박일 선생의 경고, 광복 80주년을 맞아 되살아나

-고려인 지성들이 남긴 언어와 정체성의 유산

광복 80주년을 맞아 광주고려인마을 고려인문화관(관장 김병학)에서 열리고 있는 ‘고려인 한글문학 기획전’은 단순한 전시 이상의 의미를 지니고 있다.

한글을 지켜내기 위해 싸워온 고려인 지식인들의 목소리를 재조명하는 이 자리에서, 많은 이들이 다시 떠올리고 있는 이름이 있다. 바로 박일(1911-2001) 선생이다.

박일 선생은 고려인 사회의 교육자이자 문학평론가로, 평생 언어와 정체성의 관계를 탐구했다. 그는 한글 신문 <선봉>과 <레닌기치>, <고려일보>로 이어진 고려인문학의 역사 속에서 언어의 소중함을 누구보다 깊이 이해하고 있었다.

그는 늘 이렇게 강조했다. “문학은 언어로 만들어지고, 언어는 민족의 뿌리다. 우리가 말을 잃으면 결국 우리가 사라지는 것이다.”

1958년 <레닌기치>에 실린 한 독자의 글은 결국 박일 선생의 우려가 현실로 증명됐다. “쏘련에 사는 고려인 아이들과 청년들이 고려말은 고사하고 고려글조차 모른다. 부모들마저 아이들과 러시아어로만 이야기한다. 우리말을 쓰는 것이 수치가 되어버렸다.”

박 선생은 이를 두고 “소련 당국이 한글 교육을 금지한 적은 없다. 우리가 스스로 러시아어를 택하고 모국어를 버린 결과”라고 경고했다. 언어의 상실이 문학 공동체를 붕괴시키는 지점까지 예견했던 것이다.

고려인사회의 최초의 신문 <선봉>에 이어 출범한 <레닌기치>는 1938년 창간 이후 반세기 동안 고려인문학의 중심 역할을 해왔지만, 1990년 12월 평론가 정상진의 마지막 칼럼 ‘독자들과의 작별’을 끝으로 폐간됐다. 그날은 곧 한글문학의 종언을 알리는 순간이었다.

박일 선생은 이 종말을 일찍이 예견했다. “새로운 피가 수혈되지 않으면 문학은 늙고, 늙은 문학은 사라질 수밖에 없다.” 결국 2000년대 초, 작품을 쓸 작가도, 글을 읽을 독자도 사라진 공동체 속에서 고려인 한글문학은 조용히 사라졌고 이는 박 선생의 경고가 현실이 된 순간이었다.

박일 선생이 남긴 통찰은 단순한 교훈을 넘어, 오늘 고려인마을 전시의 중심에 서 있다. 고려인마을 관계자는 “박 선생은 고려인 사회의 언어적 위기를 가장 명민하게 파악한 지성이며, 그의 경고는 여전히 유효하다”고 평가했다.

따라서 고려인마을이 진행하고 있는 이번 한글문확 기획전은 박일 선생의 메시지를 재생하며, 고려인문학의 소멸을 넘어 언어와 정체성을 다시금 일깨우고 있다.

이에 광복 80주년을 맞은 오늘, 박일 선생이 “언어를 지킨다는 것은 곧 우리 존재의 뿌리를 지키는 일” 이라는 말을 교훈삼아, 고려인마을은 다양한 기념행사를 통해 고려인 선조들의 언어와 삶, 투쟁을 다시금 조명하며 그 정신을 계승해 나간다는 계획이다.

*사진 설명: 광주고려인마을 한글문학기획전, 광복 80주년 맞아 박일 선생 조명 / 사진 제공: 고려인마을

고려방송: 안엘레나 (고려인마을) 기자

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.